我家三个光头。

父母一直觉得没有女儿不好,我们从小知道父母更希望有女儿而不是三个光头,长期对自己不是女儿而感到内疚。长大后才发现这种自卑不符合中国社会的主流文化。

哥和我出生于南昌,弟弟出生于崁嵌在他名字的上海。

1967年10月,不足一月弟弟在二医大梅花村大舅家

哥大我8岁,弟小我5岁。哥在武汉随外公、外婆长大。

父母多年想念不在身边的大儿子。大我八岁的年龄和母亲的夸奖建立了哥的崇高形象。只要哥在,肯定他是老大。我后来发现这一情况,因为母亲忘记了坚持在弟弟的小时候经常讲大哥。出现我们三人在一起的时候不多,这时一般是我毕恭毕敬听我哥发议论,而我弟听的时候经常不如我认真。

我哥在时,我也是弟弟。我哥不在的时候,我就是大哥。心态特别好:可上可下。

弟弟旁边的哥哥就我一个为主,小时候他只有哥哥一词,并无大哥、二哥之分。

但他对我曾有很大的抱怨,拒绝和我说话。

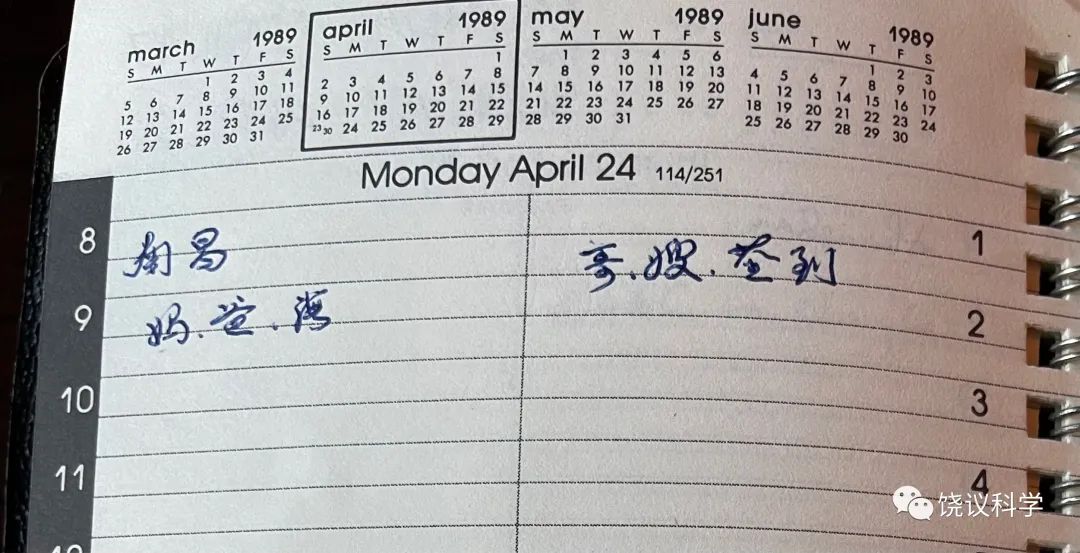

那是1989年4月24日至30日,我出国4年后第一次回国在南昌的几天。

弟弟即将大学毕业,从武汉回南昌聚会。但他好几天一言不发,至少对我一言不发,一开始我以为是人多,后来才知道是他有很大的意见。

他的意见是:小学中学期间,我逼迫他超前学习。

这是很大的误解。

实际上,我上学期间,经常没有课本。而且,还在清江县(现在樟树市)下属农村小学的二年级、三年级,我不记得课本有问题。但回南昌后,随着时间的推移,每个学期的课本发下来的时间越来越晚,后来接近学期结束才有课本。

1977年,国家宣布重启高考,人们踊跃地购买各种补课材料,包括油印材料。而当时最好的可能是上海出版的《数理化自学丛书》。这套书最初是1960年代出版的。1978年再版就成了非常抢手的书。

当时南昌根本买不到。我托在上海的程九逸同学买。但17册只买到了3册。

所以,我和全国大多数毕业生一样,在高考之前,都没有从书上看过所有的内容。但是各个学校依赖老师。有很好的老师的,不仅质量高,而且最后冲刺的期间,教了全部内容。

因为自己痛心没有读过全套的书,等过了一两年,可以买到全套的《数理化自学丛书》,就赶紧买了。

当然,那是给还在育新小学的弟弟用。

买书后,还盯牢弟弟看书、做题。有时态度恐怕不够好。但原因是我把他当成自己,终于有了书可以好好读一遍:机会难得的意思。

弟弟没有在农村读过书,到南昌还上了幼儿园,在北湖小学几年后搬家而去育新小学、后师大附中。高中后面两年,我去上海了。他中学毕业那年,我出国。

最后一学年,弟弟成绩师大附中应届前几名,得以保送武汉大学。

他当然有理由认为是靠自己,毕竟我已经离开两年了。我也忘记了自己有没有作用。

但弟弟显然对于当年记忆犹新,而有埋怨。

实际从他高中最后两年到以后,我就没有干涉、更不要说强迫他做什么。

暑假后,他去美国,先在旧金山停留,再飞波士顿。我请当时在MIT的王小凡帮助他在波士顿落地。弟弟在武大与董欣中同为化学系同学。董欣中在他姐姐的影响下转生物。董欣中的姐夫是王小凡。

弟弟去波士顿大学是在化学系。拿了硕士后,他自己去纽约州立大学石溪分校,但选择去冷泉港实验室做研究,导师是后来冷泉港实验室的主任Bruce Stillman。Stillman实验室用生物化学和遗传学研究DNA复制,当时是首屈一指的DNA复制实验室(此前,另一领先实验室是旧金山加州大学的Bruce Alberts,但后者逐渐退出前沿,担任美国科学院院长、《科学》杂志主编等)。当时他们的模型是酵母为主。

弟弟的博士后是在加州理工学院的Alex Varshavsky实验室。后者是苏联逃到美国的犹太科学家。首先提出蛋白质N末端的氨基酸与蛋白质降解的关系(N end rule)。弟弟的研究是确定体内蛋白质降解确实与N末端的氨基酸有关。从Varshavsky通过实验构建的N末端提出和支持N末端氨基酸的重要性,落实到确定体内自然的N末端氨基酸对蛋白质降解的重要性。

2021年5月20日傍晚,兄弟三人摄于圆明园,几小时后的21日凌晨父亲失去知觉,23日凌晨父亲去世。