我一辈子误认为自己年轻,不知老之将至。

这源于早期的偶然现象,不是因为自己,是因为社会历史造成的现象。

自从15年前回国,越来越发现出国参加国际会议除了学术交流之外,还有巨大的心理安慰作用:在国外开会才看到一批比自己年龄大的科学家还在科学研究前沿、而且积极参加讨论。

在国内,我的年龄越来越大。一般单位、一般会议,经常是年龄最大的。首都医科大学可能我是还在工作的人里面年龄最大。北大也只有很少几个人比我年龄大。

旧金山加州大学对我科学教育最重要。每年最有趣的两次会议是九月开学前后神经生物学计划年度retreat、生物化学系的年度retreat,都在Asilomar。因为詹裕农、叶公杼老师在神经生物学并兼职生物化学系,实验室的人可以两个都参加。

大家积极踊跃,有些老师和实验室还因为竞争能否出席而闹得不开心,说明大家特别愿意参加、老师还特别希望能够上台讲自己实验室一年来的进展。

学生晚会全部内容是各种小品取笑老师,为年度聚会的热点之一。

旧金山加州大学的学生晚会从来没有出过问题,而皆大欢喜。

哈佛大学生物化学和分子生物学系的年度聚会在Woods Hole海洋生物学实验室。其学生节目据说出过问题,老师气得要起诉学生。但我(“兄弟我”)在哈佛的三年,只听过这一传说,但没有见过师生之间起诉。

国内年龄大于我的人不在科学前沿有多种原因,其中之一是十年大学的断档,还有退休年龄,再有...。

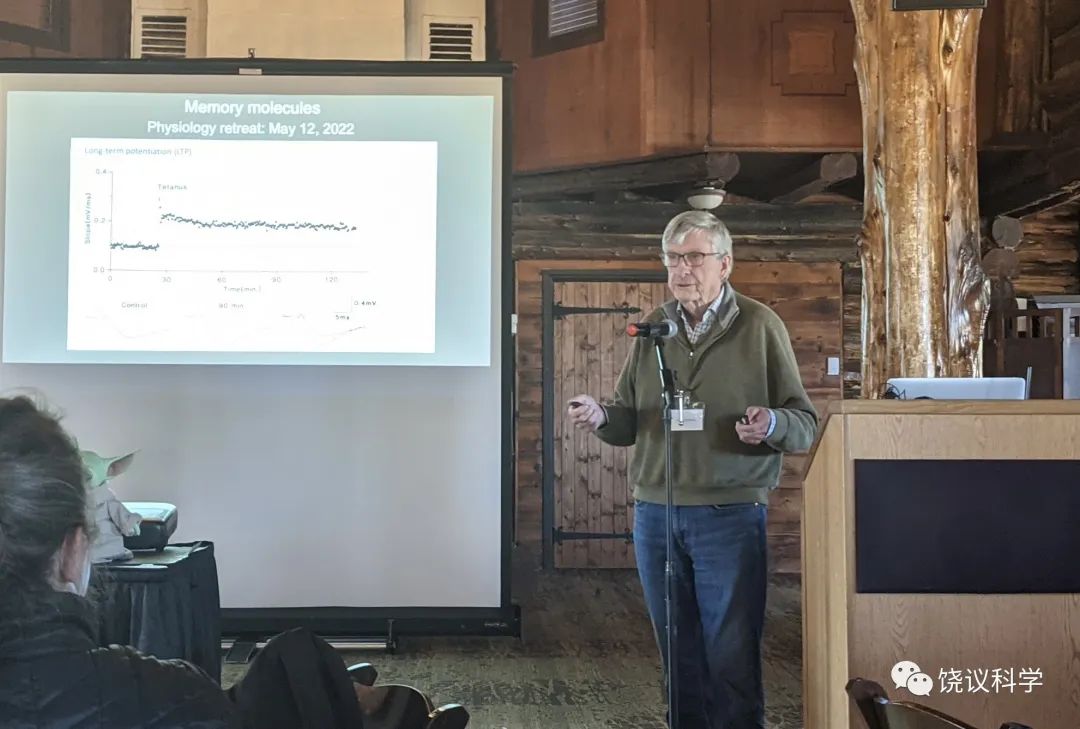

去年获诺奖的旧金山加州大学生理学系主任David Julius今年五月这几天在旧金山的Presidio找了个木屋,生理系retreat。

喜欢科学的人,可以长期在科研第一线,享受研究、发现的乐趣。

蒙惠赠照片:

我的导师詹裕农。他的头发四十不到就白了,应该是基因导致、不是工作的原因。

我的朋友David Perkel的导师、我的资格考试提议之一(长时程增强作用)的主审、Roger Nicoll。他的头发是后来白的。

2021年诺奖得主David Julius。我读书期间他加入旧金山加州大学的教授行列,那时应该是不缺头发的。

Presidio的五月