中国科学院上海药物研究所,起源于北平研究院药物研究所,搬迁到上海后又转大后方,二战后回上海。

长期以来,它是我国药物研究最强的科研机构。药物所的老师,有化学的赵承嘏、高怡生等领导,药学人才辈出,以后也加入了药理学方面的老师。

因为历史变迁,它有困难年代,也出现过滑坡年代。

近二十年,它获得了我国最多的药物相关的资源,包括最多的研究经费。

人们应该相信,它不仅会养兵千日用兵一时,而且可以发挥作用,终将长期发挥好的作用。

更可以相信,上海药物所的大多数科研人员,懂得和珍惜自己的优点,会有办法解决发生的问题、缺点和错误,不会因为某阶段出现问题而埋没上海药物所几十年的优良传统,更不会全所为个别几个人的私利买单。

我曾经与上海药物所擦肩而过:申请药物所的研究生是因高度尊重药物所、药物所那时的老师们。药物所的药理学方面,除了邹冈老师,其他老师的工作也有相当程度的了解(如胥彬、金国章、丁光生,等)。

1982年,我为下一年申请研究生而思考过一些单位和老师,最后联系了三位:上海第一医学院的张安中教授、中国科学院上海药物研究所的邹冈教授、中国科学院上海生理研究所的冯德培教授。张老师和邹老师是神经药理,冯先生是神经生理。

三位前辈都认真回复了,我最后报考张老师和邹老师。张老师是第一志愿,邹老师是第二志愿,也告诉了邹老师,邹老师居然很客气地回信。邹老师非常宽容和慷慨,他那时是中国科学院最年轻的学部委员之一,正是一般来说意气风发的年代,居然一个外地学生不仅与他通讯多次,而且还把他当成第二志愿。我现在想想,绝大多数现在的导师,恐怕恨不得要。。。。我有万分的歉意。

我到上海念研究生后,也经常请教邹老师,在美国以后也一直保持联系至他去世前一个月。

最近几天因为找几十年前与张安中老师的通讯,也找到与邹冈老师的通讯。

重温这些回信,我不仅对邹冈老师倍加怀念和尊敬,而且对上海药物所也非常感激:我在上海的两年,药物所去了很多次,包括请教邹老师等,也包括听学术报告。

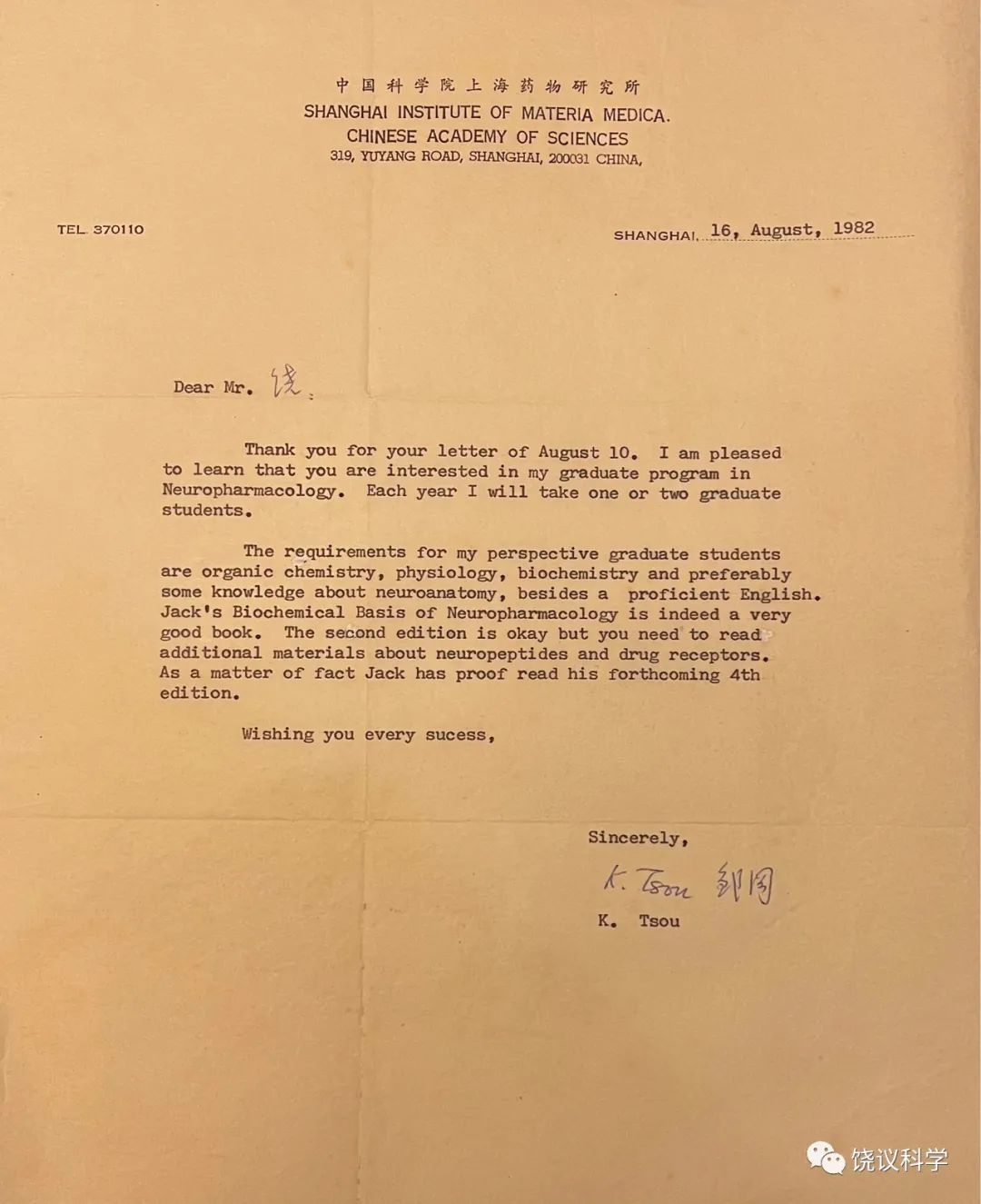

1982年8月16日,邹冈老师的回信:

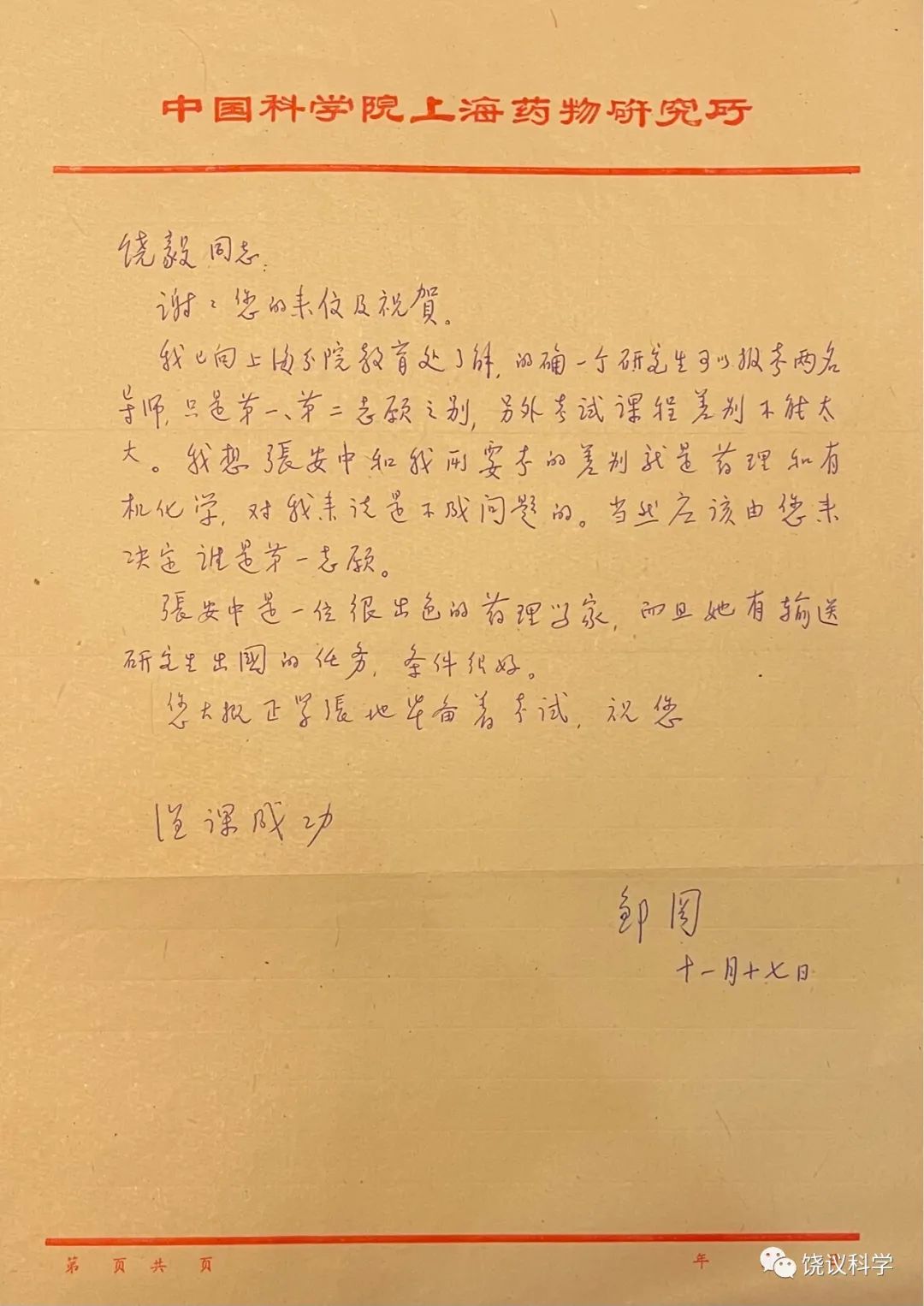

1982年11月17日,邹冈老师回信:

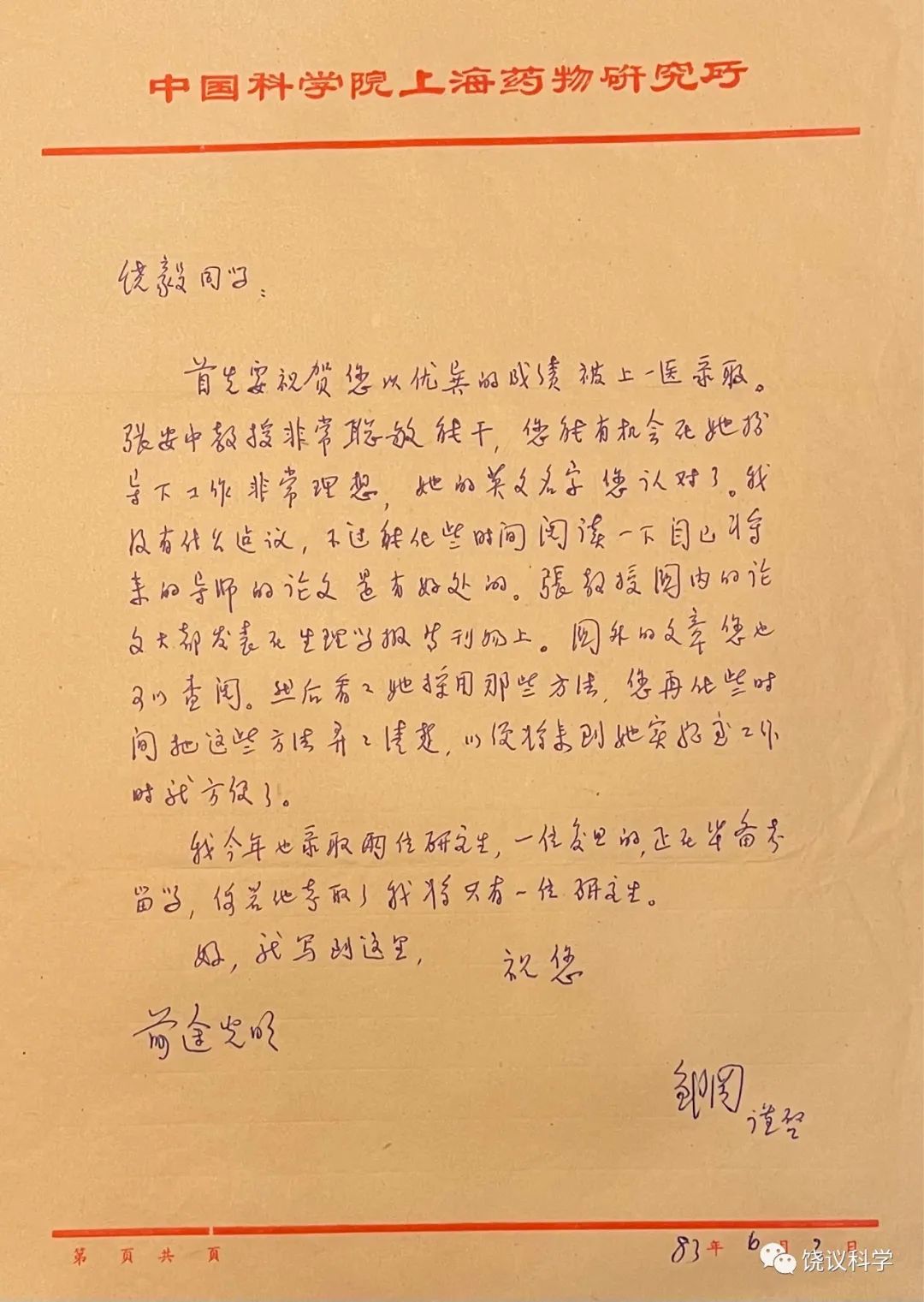

1983年6月2日,邹冈老师回信:

1999年2月24日,邹冈老师在美国脑溢血去世。

1999年3月19日,我发表悼念邹老师的文章。

邹冈和张昌绍的吗啡作用位点工作,也是我的课程《生物学概念与途径》的内容。

2020年4月17日和2021年2月10日,《饶议科学》两次介绍邹冈。

附:1999年悼念文章

邹冈:在艰难中作出杰出研究的科学家

饶 毅

2月24日得到消息,邹冈教授于当天凌晨因脑溢血,逝于美国波士顿的麻省总医院。邹冈教授是一位杰出的生命科学家,他在五六十年代,中国自然科学普遍极为艰难的环境下作出了举世公认的发现,以后又一直在科学研究的前沿。他也为现代中国科学传统中优秀部份的传递起了重要作用。他去世的消息实在很突然,一方面邹教授年龄并不老,另一方面,这两个月我们正在积极联系和准备邹教授回国参与中国神经科学研究所的建立和工作。

邹冈生于1932年1月,1954年毕业于上海第一医学院,其后在上海第二医学院做过短期的助教,1957年入中国科学院上海药物研究所念研究生,导师是上海第一医学院的药理学家张昌绍教授,1961年毕业。以后长期在上海药物所工作。1980年当选为“文革”后第一次恢复遴选的中国科学院学部委员。1979至1983年期间,先后到过美国旧金山的加州大学、安娜堡的密执安大学和耶鲁大学。回药物所工作几年后,于1988年到洛克菲勒大学工作,1993年到布朗大学工作。

邹冈的第一个主要研究工作是他在研究生期间做出来的。张昌绍给邹冈的课题是脑室内注射药物对中枢神经系统的作用。在这个过程中,邹冈试过几个行为模型,包括痛的动物模型。用猫的痛觉模型,邹冈发现,吗啡最有效的镇痛部位是第三脑室和导水管周围灰质。吗啡有镇痛作用是人们长久已知的,但是,吗啡一般是吸入或外周注射,所以,吗啡具体是在哪里起镇痛作用是不知道的。邹冈和张昌绍1962年用中文发表在中国《生理学报》的论文,是世界上第一次找到吗啡镇痛的作用部位。邹冈1963年在《生理学报》发表继续研究结果,表明吗啡在这些中枢位点的作用也是为吗啡颉抗剂纳洛芬阻断。这两篇中文论文被推荐作为一篇英文论文发表于1964年的《中国科学》杂志。邹冈和张昌绍的这一研究是痛觉研究的一个里程碑,因为一方面,此研究对一个强有力的药物作用机理有推进,另一方面它对于以后七十年代发现内源性镇痛系统打下了基础。1964年《中国科学》上的论文,在1965年开始为国外科学家引用,1991年美国科学信息研究所(ISI)统计它是在同领域内引用最多的论文之一。从五十年代至今,在中国发表的论文中成为ISI所谓“引用经典”的,很可能这是唯一的一篇。在中国自己编的《药理学》教科书上,这也是唯一一个在1949至1969那二十年中国做的可以上药理学教科书的研究工作。

1969年代初,邹冈还继续从事自己爱好的神经药理学研究。1964年,他在中国生理学会报告:发现一个化学分子bicuculline(荷包牡丹硷)可以对抗GABA的多个作用。GABA是脑内主要的抑制性信号分子,参与许多高级功能,如焦虑、摄食、记忆、睡眠,GABA作用对麻醉、癫痫、高血压都有意义。当时没有任何GABA的颉抗剂,邹冈的发现指出荷包牡丹硷很可能是GABA的颉抗剂。他在1965年把论文寄到《生理学报》,在“伟大的文化大革命”中,多少科学家连体面的生活都难保(邹冈自己的导师张昌绍自杀),那里还有科学杂志“值得”出。邹冈论文没有及时发表是“大革命”中的“小损失”,他的研究也没有继续下去,被要求先去做有实用意义的避孕药,或直接大家都能看见劳动效果的管动物房,或“更”有用的下农场。

1970年,澳大利亚国立大学的Johnston和Curtis等在英国的《自然》杂志上发表论文,证明荷包牡丹硷是GABA的颉抗剂,《自然》杂志在同期登有介绍此发现重要性的评论。邹冈本人的论文于1976年发表于复刊后的中文杂志。1980年上海去澳大利亚进修的一位中国科研人员告诉他们邹冈的工作,1984年Johnston访华时看了邹的研究记录,爽快地认为是邹冈最早发现荷包牡丹硷的作用,1985年Johnston 在《药理科学趋势》发表文章,推崇邹冈的发现。邹冈在中国做的这两项研究,就是在他同代的国际一流神经药理学家中,也是可以引为自豪的。

邹冈对科学研究有强烈的兴趣,他八十年代在中国推辞行政工作,以后一直在研究前沿,到这次发病前一天还在做实验。他近年在美国的工作中,一部份是研究大麻的作用,包括大麻耐受的戒断和GABA神经元上的大麻受体,都有有趣发现。

每个人的能力是不同的,有些人在好的环境里可以做出好的工作,有些人在任何环境里都一事无成。本世纪中叶中国的环境对于感兴趣于自然科学的大多数人来说,实在是其它任何时期难以想象的艰难:学校录取学生要看家庭出身,想读研究生也不是每年有招生的,要报考多半还要工作单位批准,有了发现写论文不能到国际杂志上发表(否则有泄密或里通外国的嫌疑),与国外学者交流、到海外进修更是少有了。在这种情况下,除了少数因为有军事应用的研究,中国的科学研究主要是靠三、四十年代和五十年代初回国的一些科学家静静地培养一些五、六十年代进入科学研究的年轻人,而这些人是在不断的波折中成长或夭折。这一代人经过这样的“锻炼”,其中产生了好些能够以各种方式努力有所作为的人。邹冈当年的文章当然不可能在国际一流杂志发表,有少数留学机会时,他也被告知背景不可靠,要用他时可以让人“学习”他,转眼又会变成要批判“邹冈道路”。可是邹冈在这样环境下,仍然做出了久经时间检验的研究工作,是中国这一代中生命科学领域真正优秀的──也是值得其他各代科学人员敬重的──少数科学家之一。

五十年代后,中国科学院上海分院集中了中国生命科学研究的一批精华,邹冈一辈中有一些人有效地传递了中国科学研究传统中的优秀部份。八十年代初左右科学院的学术活跃气氛对周边和外地都有直接和间接的作用。邹冈就很会向学生和同事转达他自己从科学进展中得到的兴奋、体会到的研究方式的优美。他演讲的味道,具有感染力,使人们能进入科学的美妙境界。他对科学的执着,大概是他在各种时代坚持进行研究的动力。他本来专业是神经药理,但他对神经科学其它部分的了解广度和深度都是很多同代人里面少有的。八十年代,他在中国最早开始用分子生物学方法研究神经系统。他长年对生命科学较广范围有文献阅读,其中包括离他本人研究较远的发育生物学。邹冈也推动了中国神经科学群体的相互作用。

我在1982年考虑申请研究生时,与上海生理所的冯德培、邹冈和上海第一医学院的张安中教授等联系,都收到有具体内容的回信,我后来越来越认识到这样受回信的统计数字对我自己和他人都很不具有代表性。而当时我还是一个“名气”很小的学校的大学生而已,这在今日中国也是要安于吃闭门羹的。我后来没考邹冈的研究生,去信说明,他也还回信来表示理解。我在跟张安中教授做研究生的两年中,常常去科学院听学术报告,也与邹冈教授有直接交往,还去听过他实验室的讨论会,我们的通讯直到1999年1月21日,从而很深地体会到邹冈对科学的热爱。

1998年蒲慕明、吴建屏、鲁白、梅林和我得中国科学院支持开始筹备建立神经科学研究所,1999年1月8日美国的《科学》杂志有介绍后,邹冈很快与我有电子邮件和电话联系,他对中国科学发展的激情溢于言表。其后,我忽然觉得,邹冈如果回国对所里多个方面,特别是把科学的精神传下去这一方面,可以起到很好的推动作用,我向蒲慕明、吴建屏两教授提出,他们认为应该争取,都与邹冈联系。邹冈对这个没有预到的信息先是惊讶,继而,他对中国科学的热心使他较快地表明了他的热情。正当我们为此高兴,而邹冈也在开始准备完成美国工作以便参与迈出中国神经科学新一步的时候,他却不幸去世了,使我们在悲痛之外,又极感惋惜。

□1999年2月25日于美国华盛顿大学

本文发表于《华夏文摘》1999年3月19日